SaaS Playbook人事・採用編

SaaSスタートアップで成功したいなら、プロダクトを磨き続けることと同じくらいに、良い組織を作り上げることが大切です。顧客にサービスを提供するのも、カスタマーサクセスとして伴走するのも、事業を拡大していく際にも、すべての根幹は「人」なのですから。

このページは、人事や採用に従事する皆さんにとっての、いわば教科書となることを目的として構成しました。

人事や採用担当者として専門的な一歩を踏み出した方はもちろん、メンバー面接やカジュアル面談などで採用候補者との接点を持つ方、現場を統率するマネージャーの方などが、より良い人材を自社に招き入れるために役立つトピックを、スタートアップのフェーズに分けて用意しました。

採用の心構えをはじめ、現場で使えるノウハウまで。まさに明日つかえるテーマから長期的観点の話まで、あらゆるトピックを網羅しました。それぞれの記事中からポイントを抜粋していますから、深堀りしたい部分はリンク先まで参照することを勧めます。ぜひ、このプレイブックを社内でご活用ください!

フェーズ:シード

(ARR 0円〜2,000万円)

まずはリファラル採用!「面接でよく聞く質問」を参考に

シード期のCEOはもちろん、創業メンバーの皆さんにもぜひ読んでいただきたいパートです。まさに、この時期は「全員採用、全員人事」のフェーズ。転職エージェントを頼るほどの資金的な余裕もなく、リファラル採用や知人の勧誘といった地力での仲間探しがメインになってくるでしょう。

スタートアップでは経営者をはじめ、社員全員が採用にコミットしていくことが重要になってくるだけに、いつ自分が面接官を務めてもいいように準備しておきたいところです。特に、初めて本格的に採用をはじめる経営者にとって、限られた面接時間で候補者の理解を深めるには、「どのような質問をするか」は非常に悩ましいポイント。

そこで、第一線の経営者として活躍する5名に、「面接でよく聞く質問」とその理由についてにインタビューしてみました。

たとえば、Fond. CEOの福山太郎さんは「現職での直属の上司はどなたですか?」「その方に、あなたの最も改善すべき点を聞いたら、どこだと答えられると思いますか?」という問いを用意。「この2つの質問を合わせて行なうと、取り繕った回答をすることが難しくなるため、候補者の方がフィードバックに真摯に向き合っているかどうかがわかりやすいと考えています」とのこと。

シード期から、少しずつ未来の採用の種を蒔く

採用ピッチに使うスライド資料は、皆さんの会社でもお持ちかもしれません。では、その資料には一体何を書くべきなのでしょう?

ベンチャー企業の採用ブランディング・人事採用支援に取り組む株式会社ポテンシャライト代表取締役の山根一城さんに、インバウンドリクルーティングの戦略と、採用面接をより良く進めるためのエントランスブックの制作について教わりました。

ポテンシャライトでは、採用ブランディングにおける自社の「魅力の因子」を「広く、浅く」全職種に伝えられるスライドが、採用ピッチでは必要だと考えています。

採用活動は大まかに、認知、興味、応募、カジュアル面談、1次面接、2次面接、内定、内定承諾と流れていきます。どんなときに、どういった資料やコンテンツが必要なのか?まずは、採用広報の全体像を把握するところからはじめてみましょう。

目指す姿は「エントランスブックで候補者の興味やニーズを汲み取り、そこに採用広報に効くような狭く深い記事が連なっている構図」だと言います。つまり、採用ピッチ資料だけを事前に提供するだけでは不十分ということ。ポテンシャライトでは、エントランスブックをNotionで作成しており、その構成は以下の通り。

いかなるコンテンツが、なぜ、どういったときに必要なのか。山根さんの考えは参考になるでしょう。

シード期こそ、1日でも早くエンジニアを仲間に迎え入れる

SaaSスタートアップであれば必須の「開発環境」を整備するために、各社が頭をひねっています。CFOや経営企画向けのプランニング・クラウド「Loglass」を開発・提供するログラスでは、CTOの坂本龍太さんが採用にも強くコミットし、成長を支えています。

ログラスがすごいところは、創業して2年2ヶ月あまりで、正社員は内定者を含め19名、副業人材も合わせると40名を超える規模に拡大。そのうち、エンジニアは正社員9名、合計で20名以上を占めるといいます。さらに正社員エンジニアは7名がリファラル採用で加入したというのです。

ログラスでは、いかにして開発組織の採用率を高めているのか。当時の坂本さんたちは朝の6時半からLAPRASでエンジニアスカウトを2時間半こなし、9時からはビジネスサイドのスカウトをビズリーチで1時間するのが定番。ビジネスサイドの採用では、ログラスのビジネスサイドメンバーたちとDiscordの音声チャットに集まり、候補者について話し合います。

また、ログラスは採用候補者に関して「副業必須」にしており、まずは副業から携わってもらうことを前提としていました。「これまでリファラルで入ってくれた方が一旦は全員が副業経由だったこともありますが、そのほうが結果的に僕らへの理解も深く、オンボーディングの手間も減ってよかった」と坂本さん。彼らの採用ノウハウを余すところなく取り入れて、エンジニア採用を前進させましょう!

雇用の余裕がないシードフェーズ、いかに副業人材をいかに招き入れるか

シード期の場合、多くの人材を雇い入れる財政的な余裕はありません。その時にフォーカスされるのが副業人材です。上場している名だたる会社も、シード期は副業のような形でシリーズAまで支えてくれた人たちがいた、とも言われています。もっとも、副業を解禁している会社は増加傾向ながら、副業人材の確保は容易ではありません。

日本のキャリアSNS「YOUTRUST」の創業者で代表取締役CEOの岩崎由夏さんに、副業をうまく活用している会社の共通点や、副業でジョインした候補者を本採用に繋げていくための心構えを教わりました。

YOUTRUSTで副業に携わってもらった人に、その後に入社も検討してもらうために続けている工夫や、あるいは大事になってくるポイントとして、岩崎さんは「体験設計」に注力。

「採用選考のステータス管理」に近いような取り組み方で、ジョインして1週間は「要ケア週間」として誰とコミュニケーションを取っているかをチェックし、2週目にはコミュニケーションの変化からチームに打ち解けてきた様子を見て、第3週も……というように、チームメンバーとの関わりをウォッチ。

「レジュメに書いてあることは、実はその人の10%も表現できていないのではないか」という考えが、岩崎さんの根底にあります。岩崎さんがくれた「信頼とは、未知に対して橋を架ける情報」の金言は、副業人材のみならず人事・採用全てにつながるように感じます。

Podcast版もどうぞ。

SaaS事業の成長を加速させる超実践的ノウハウを配信

ALL STAR SAAS BLOG

![]()

最新のSaaS業界情報を配信。SaaSに特化したベンチャーキャピタルALL STAR SAAS FUNDが、SaaS業界で活躍する注目パーソンや、最先端の取り組みを行うSaaS企業から、ノウハウや知識を学び、実践例とともにお届けます。SaaS事業に関わる全ての「人」必見メディア。

フェーズ:プレシリーズA

(ARR 2,000万円〜1億円)

シードからプレシリーズAへ移行。このフェーズで押さえるべきポジション

数々のSaaS企業に採用戦略で寄り添い、成長曲線のどういったタイミングで、いかなる人材が入社後に活躍してきたのか、肌身で感じてきたALL STAR SAAS FUNDの楠田司と神前達哉が、フェーズごとに採りたい人材像をまとめています。

そもそも、SaaSビジネスの特徴は、少数精鋭でスケールする経営が非常に難しいビジネスモデル。日本とアメリカで直接比較することは難しいのですが、2021年にアメリカで株式上場したSaaS企業のデータを参考にしてみましょう。

2021年はRocore、Toast、Samsara、HashiCorp、UiPathといった「バーティカルSaaS」のスター企業が上場しており、正社員人数の中央値は940人と、約1,000人に近い規模になっています。圧倒的な事業成長のためには、プロダクトを磨くことに加えて、社員数500人から1,000人以上を見据えた採用戦略を立て、いかに良い組織を作っていくのかが、とても重要になると考えています。

プレシリーズAで考えなければいけないポイントは、いかに経営層のマインドシェアを業務から引き剥がして、フォーカスすべきところに向かえるか、です。何もないシード期なら給与振り込みから何から、経営者が担うものですが、このタイミングでコーポレートやカスタマーサクセスを任せられる人材がいることは、投資家としても重要視する指標です。

ALL STAR SAAS FUNDの人材アドバイザーをしていただいてる金田宏之さんは、企業のHR施策を分類して「HR10の領域と50のテーマ」という表にまとめています。ただ、それら全てがアーリーフェーズやスタートアップに必要かといえば、そうではありません。

むしろ、アーリーフェーズでは切れるカードが少ないものです。施策として取り組みたいことはさまざまあるかとは思いますが、重視すべきは下記4点だと考えます。

01. ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の言語化

02. ハイレイヤーや即戦力人材の採用

03. 等級制度の整備

04. 1on1などコミュニケーション機会の設定

その上で、フェーズごとに採用したい人材は変わってきます。シード期では、とにかくエンジニア採用が重要。プレシリーズAは「1人目CS」を採用すべきであり、シリーズAのタイミングで「セールス責任者」と「人事責任者」が加わることが理想的です。

ただ、スカウトメールを送ってもエンジニアの心は動かない

テクノロジーを事業の柱とする企業にとって、エンジニアは必要不可欠な存在です。優秀なエンジニアを採用するための方法論を、各社が模索し続けています。しかし、ご存じの通り、エンジニアがほしい企業は数多とあり、それに対して圧倒的に人材が不足しています。

エンジニア向けのナレッジコミュニティ「Stack Overflow」を運営するStack Overflow社が、全世界のエンジニア9万人にアンケートをとった結果、離職中で転職活動をしているエンジニアの比率は、全世界のエンジニアのうちわずか6%しかいなかったそうです。離職中のエンジニアを採用することは相当に難しいといえます。

一方、就業中ですが新しい仕事に興味があるエンジニアの比率は10人中7人。つまり、現時点では転職意欲がそれほどないものの、面白い仕事があれば転職を考える可能性のある方が多いです。エンジニアを継続的に採用していきたいのであれば、短期的な目線だけではなく中長期的な目線を持って、将来の成果に結びつくような種まきをやっていく必要があります。また、優秀なエンジニアに1週間で届くオファーの数は12件だそうです。

まさに引く手数多なエンジニアですが、彼らの心を動かす、惹きつける上でスカウトよりも大切なことがあるのです。

Podcast版もどうぞ。

リファラル採用を成功させる「メモリーパレス」活用術

リファラル採用のSaaSプロダクトを展開する株式会社リフカム代表取締役CEOの清水巧さんが、リファラル採用における重要なステップである「候補者のリストアップ方法」として、過去の記憶をさかのぼって優秀な人材をリストアップする「メモリーパレス」というフレームワークの活用法を伝授してくれました。

メモリーパレスは優秀な転職潜在層の方々をリストアップし、候補者の方々と多くの接点をつくるための施策です。

例えば「前職で優秀だった方を3人教えてください」「これまで一緒に仕事をしてきた営業のなかで最も尊敬する人を3人教えてください」などの質問を社員に投げかけ、答えてもらいます。質問設計を適切に行なうことで、優秀なリファラル採用の候補者をリストアップしていくのがメモリーパレスの特徴です。

世界有数のベンチャーキャピタルであるSequoia Capitalが、出資先のスタートアップ企業に対して必ずこの施策に取り組むようにリクエストしているほど、効果が高いと見込まれています。

内定承諾率が高まる「4つのカテゴリー」と「5つのキャリア質問」

人材紹介会社でエージェントとして働いていたALL STAR SAAS FUNDの楠田司が、「内定承諾率の向上」の秘訣は「面接で求職者のキャリアに興味を持ち、自社の求人とキャリアをしっかり紐付けてあげること」だと言います。

まず、内定承諾率は、以下4つのカテゴリーから成り立っていると考えられます。求職者はこれら4つの総合点が最も高くなった企業からの内定を、基本的に承諾するとイメージしてください。

そして、内定承諾率が高いエージェントほど、求人内容と求職者のキャリアをしっかり紐づけるサポートに長けています。

求人と求職者のキャリアを紐付けるには、5つのステップから成る「キャリア質問」が有効です。これらを順番に確認し、最終的に自社の求人と紐付けていきます。

エージェントは、求職者との初回のキャリア面談で、5つのステップを確認しています。企業で実践する場合も同様に、カジュアル面談など求職者との初回接点で、確認していくことをお勧めします。具体的な質問項目をまとめた質問シートも記事中に用意しているので、ぜひご活用ください。

競争市場で勝ち抜くための「Growthマインドセット」人材、採用と育成のポイント

スタートアップ企業が競争の激しい市場で成長するには、「Growthマインドセット(成長志向の心構え)」を持った人材が必要です。

Growthマインドセットは、心理学者のキャロル・ドウェックが、その著書で提唱したことで広まりました。個人の能力や知識は固定的なものではなく、努力や経験によって成長・発展する可能性を持っているという信念に基づいています。

スタートアップのコンテキストで考えると、Growthマインドセットは組織全体が共有するべき重要な価値観となります。スタートアップは、常に新たな技術やアイデアを探求し、新しいビジネスモデルを開発し、既存の市場に挑戦することを求められます。これらのタスクは、絶えず学習し、自身の知識やスキルを発展させることを必要とするからです。

しかし、Growthマインドセットの素養を採用で見極めることは難しいとされ、多くの企業が採用に苦戦しているように見受けられます。そこで、Fond、LayerX、SmartHRという3社の成長企業を率いる経営メンバーに、Growthマインドセットを持つ人材の特徴や、いかに社内へマインドセットを波及していくのかをテーマに話を伺っています。

フェーズ:シリーズA

(ARR 1億円〜3億円)

一人目人事の採用は早いほど理想的

シリーズAに入ってきて、採用したい「一人目の人事責任者」は、大きな役割を担う存在でもあります。自社にフィットし、成長を加速させる候補者はどのように見つければいいのか。人事職やコンサルタントとして豊富な経験を持ち、現在も第一線で活躍する西村晃さん(記事掲載時の所属は株式会社カケハシ、現在は株式会社事業人・共同代表)に、「一人目人事」に求められるスキルや見極め方を伺いました。

一人目人事は「会社の文化を経営者とともに創る存在」。経営者と近い距離で「文化形成」という不可逆なものに関わるため、重要な役割なのです。

一人目人事に求められる資質や能力として、まずは経営者とシンクロできることが必要です。その上で、以下の3つの観点が必要になってきます。

- 会社のミッション、ビジョンに対する共感が強いこと

- 深い事業理解をもっていること

- 組織に必要な人材を定義し、経営陣とすり合わせられること。

さらに、一人目人事の類型として、下記4つのマトリクスが挙げられるといいます。

採用にあたっては、経営層のリファラルをはじめ、経営層のキャラクターやケイパビリティを深く理解しているベンチャーキャピタルやエンジェル投資家、スタートアップに強いエージェントからのピンポイントの紹介も頼りましょう。経営者と対等に話せる社内のエース級を異動してくるのも手段の一つ。採用が難しいなら社内から見つけてきて、ビジネスサイドを他の人材で補填する意思決定もありです。

記事では、スタートアップの一人目人事として採用を勧めたい人材タイプなど、さらに深ぼっています。

元エージェントが本音でまとめた、採用を成功させる“11のGood Action”

人事の現場からは、こんなぼやきが聞こえてきませんか?

「エージェントから紹介が来ない」

「紹介はあるが、優先されていない感じがする」

「施策はやり切ってしまって、もう打てる手がない」

それらはエージェント自体に問題があるケースばかりではなく、採用企業側が適切な職種に対して、適切な媒体やエージェントを選べていないといった可能性もあるのです。

そこで、元エージェントとして活動し、現在はスタートアップ企業向けの採用に携わるポテンシャライトCEOの山根一城さんが提唱するのが「エージェントマネージメント」という考え方。下記のようなロードマップで、フェーズごとに「エージェントといかにコミュニケーションを取るべきか」を考えていきます。

さらに、採用企業からエージェントに対しての「アクション」として、好ましい11のアクションをまとめています。逆に、好ましくないアクションも当然あります。それぞれを踏まえて、エージェントマネージメントを進めていきましょう。

人事不在で100名規模まで拡大した全社採用のススメ

2021年のインタビュー時、ヘルステックスタートアップのUbieでは社員約120名が働いていました。2019年からの2年間で社員数5倍以上と急成長。彼らはオファーレターに含める業務内容にも「採用活動」を挙げるなど、全社採用の姿勢を徹底してきたことで、その組織拡大を実現していました。

Ubieで組織開発に当たるそのぴーさんは、Ubieでは全社的に「自分と同じ職種・同じ事業経験者の採用をすることが、最も精度は高くなるはずだ」と考えていると話します。たとえば、エンジニアの採用であればエンジニアが、B向けビジネスに理解が深い人がB向けビジネスに最も必要な人材要件をわかっているだろう、といったことです。

社員100名規模でリファラル採用が全体の70%を占めるのも、事業や採用への当事者意識の高さが生んだもの。また、誰もが当事者なので採用に関するドキュメントもどんどん生まれることもメリットです。

社員が採用を担う上で、そのためのトレーニングと「言語化」は積極的に取り組んでいます。「言語化」では、人材要件を一般的な定義よりも2段ほど深掘りして書いたドキュメントがあったり、アセスメントが初めての人でもできるオペレーション設計にしてあったりと、構造化面接のための土台や材料をしっかり用意。

Ubie流の全社採用をカルチャーにするための取り組みは、人事責任者の採用を考え始めるシリーズAのスタートアップにもうってつけでしょう。Podcast版もどうぞ。

現場と人事の連携で急成長へ導く「採用オーナー制」

ネット印刷・集客支援のプラットフォーム事業や物流プラットフォーム事業などを手掛けるラクスルは、部門責任者を中心とした採用活動で、組織や事業を拡大させてきました。彼らが築いたのは「採用オーナー制」という方法です。

採用オーナーは、会社に採用の必要性を説き、採用枠を取ります。実際にスカウトやエージェントも含めたソーシングをして、面談、ジャッジ、アトラクト、オンボーディングと伴走していく、採用における主役を務めます。

多くは部門責任者が採用に対するオーナーシップを持つことで、組織構築と採用というレバーを自ら取るやり方といえます。オンボーディングの成功率や採用速度が上がるだけでなく、活躍に至るまで併走する際にオーナーシップも醸成されやすく、結果として良い採用になりやすいのです。

事業責任者の成果やキャリアは、出した結果から作られるものだと考えれば、採用活動はそれに直結するのが非常に大きい。そして、個人の能力としては、良いチームや組織を作るレバーを引けるようになることも大切な経験です。

ラクスルでは「部門責任者が採用活動で押さえたいポイント」として下記3点を挙げています。

Podcast版もどうぞ。

50〜100人前後の規模の組織で、VPクラスを採用するときの面接プロセス

部門責任者やCxOクラスの採用が進んでいくシリーズAでは、これまでのメンバー採用とは異なる考え方も必要になってきます。特にVPクラスの採用面接においては、下記のようなステップを踏んでいくことになるでしょう。

- STEP 1. CEOとの電話面談

- STEP 2. 役員陣半分と担当部署の既存チーム半分との面談

- STEP 3. 2で面談できなかった既存チームとの面談+他役員との面談

- STEP 4. プレゼンテーション+CEOとの面談

- STEP 5. 取締役との面談

- STEP 6. リファレンスチェック

- STEP 7. オファー

STEP 6のメインゴールでは、面接の過程で見抜けなかった候補者のネガティブなところを認識することが大切です。できれば候補者から紹介された知り合いや元同僚(バックチャネル)ではない方のほうが望ましいです。

ただし、候補者が求職中であることが公になっていない可能性もあるので、候補者の現在の職場の方に連絡するのは控えましょう。もしコネクションが全くない場合は、候補者に紹介をしてもらいましょう。元上司、元部下、元同僚(同等の役職)の3名を紹介してもらうのが理想です。

「リファレンスチェック」で聞くべき質問/深堀りポイント

前段にもあるように、面接や応募書類だけではわからない採用候補者のことを、これまで仕事を共にした関係者などからヒアリングすることで、さらに理解するための機会を持つことは大切です。採用プロセスにおいては、そういった「リファレンスチェック(Reference Check)」が新たなスタンダードになりつつあります。

リファレンスチェックでは。具体的な2つの点を見極める機会だと捉えられます。一つは、面接でチェックしたスキルが正確だと把握すること。もう一つが、候補者のパフォーマンスを入社後に最大化させるための検討。こちらのほうが意味合いとしては大切です。

そして、ハイクラス人材ほどチェックは必須。採用側で勘違いが起きやすいのは、その候補者が入社さえすれば「課題が全て解決する」と盲目的に思ってしまうこと。その勘違いを避けるためにも、ハイクラスになり、責任の多いミッションを任せる人にこそ、リファレンスチェックで第三者の意見をもらうのが大事になるのでしょう。

また、入社後にパフォーマンスを発揮する意味でも、当人は早く結果を出したいと気負う部分も少なからずあるので、やはり先行してコミュニケーションを取りやすくするのが大事です。

CxOも3ヶ月で!優秀な人材を爆速採用する「エージェント超活用」5つのステップ

人材紹介会社などのエージェントと協力すると、自社が持つネットワークの外にいる優秀な人材と出会えるチャンスを掴めるかもしれません。実際に、CxO候補など希少性が高く、採用競合も多いポジションであっても、採用活動をはじめて数ヶ月で入社した事例もあります。

特に「エージェントリレーション」として、採用活動を進めたい企業側の採用担当者と、人材紹介会社の担当コンサルタントが、人材の早期決定に向けて協力する関係構築ができるスタートアップほど、そういった外部からの紹介と採用が実現しやすいのです。

上記5つのステップでは、それぞれで注力すべきポイントをまとめています。内容の深堀りは、ぜひ記事も参照ください。

エンジニアから選ばれる企業になる!「エンジニアtoエンジニア」の採用戦略

エンジニアの採用活動を加速させるためには、自社の開発環境やプロダクトの魅力を深く理解し、自らも開発に取り組むような「キーマン」となるエンジニアの協力が欠かせません。

現役エンジニアでありながら、スカウトサイトなどを駆使して優秀なエンジニアの採用を急ピッチで実現している、hokanのエンジニアリングマネージャー・前島治樹さんに「エンジニアtoエンジニア」の採用戦略を教わりました。

保険業界のアップデートを目指し、「InsurTech(保険×テクノロジー)」の分野で保険代理店向けのSaaS開発を進めるhokan。業界理解が難しい領域ではありますが、前島さんが採用に携わり、わずか2ヶ月で内定受諾率60%超え、スカウトメールへの返信率も50%超えという、業界平均値を大きく上回る成果を出しています。

始動2ヶ月で内定受諾まで得るために、前島さんが実践したのは「チャネルごとにどういう人がいるのか」を簡易的なカスタマージャーニーマップに見立ててつくり、戦略を整理して施策を打ったこと。

出典:hokan

「エンジニア採用ジャーニーマップ」と題して、大きくは3つの世界線を想定します。「hokanを知らない人」「hokanを知っている人」「はなれた世界線」です。そして、それぞれ認知、興味、情報収集、エントリーとパネル分けをします。そして、それぞれの世界線ごとに打つべき施策を変えると共に、面談で見せる資料をエンジニアが興味を持つようにブラッシュアップ。

「エンジニア採用はマーケティングとマネジメント能力がないと難しいという話に通じますが、必然的に1on1で相手の話をちゃんと聞くことができるようになってきます。採用の成功体験を積むと、ピープルマネジメントのスキルも身についていく」と前島さん。エンジニア採用戦略の見直しにもおすすめの記事です。

最高の採用を叶える「社員面談」のスキル

採用フェーズに社員が関わる全社採用のスタートアップでは、社員が候補者を面談する機会も多いもの。「面談ってたまに入るけど、どういう姿勢で相手と接したらいいのか、イマイチよくわからない……」と感じている方も、意外と多いのではないでしょうか。

なかなか誰も教えてくれない「求職者との採用面談で意識するべき“型”」について、ALL STAR SAAS FUNDの楠田司が解説。エージェント歴6年余り、担当した注力求人の採用決定率は90%以上を誇っていた楠田が考える、「採用面談の3ステップ」は以下の通り。

Step1~3の各フェーズで、それぞれ何を意識すればいいのか、記事では具体的に解説しています。

内定承諾率は70%の裏にあった熱狂的な採用活動

2022年5月、CFO・経営企画向けの経営管理SaaSを提供するログラス社は、OTE(On-Target Earnings)制度をセールスの評価制度に組み込みました。

お客さまの成約金額に対してインセンティブが支給される制度で、外資系企業では比較的、一般化された制度です。一方で日本国内のスタートアップにおいてはまだ事例らしいものも存在しませんでした。

なぜ、ログラスはOTEを導入する決定を下したのか。そしてどう機能させてきたのか。

その背景には、組織の初期段階から評価制度やカルチャーづくりと採用狂気とも称される、凄まじい採用へのこだわりがありました。

単なるOTE制度の導入ストーリーではなく、ログラスの「カルチャーファースト」の取り組みと「熱狂的な採用への取り組み」と併せてご覧ください。

SaaS事業の成長を加速させる超実践的ノウハウを配信

ALL STAR SAAS BLOG

![]()

最新のSaaS業界情報を配信。SaaSに特化したベンチャーキャピタルALL STAR SAAS FUNDが、SaaS業界で活躍する注目パーソンや、最先端の取り組みを行うSaaS企業から、ノウハウや知識を学び、実践例とともにお届けます。SaaS事業に関わる全ての「人」必見メディア。

フェーズ:シリーズB

(ARR 3億円〜10億円)

SaaS企業の「最初の100人」をどう選ぶ?

ノーコードアプリ開発を展開するYappli(ヤプリ)の創業者であり代表取締役の庵原保文さんに、創業から正社員100人に至るまでの歴史を振り返っていただきました。ヤプリは2013年に創業し、2020年12月に東証マザーズ市場へ上場。庵原さんは「上場というステージへ進むのにふさわしい筋肉質な体制をつくっておくべき」と考えていると言います。

それぞれのフェーズを以下のようにまとめています。

0〜10人:最初の10人は「ハートがつながったリスクテイカー」

11〜25人:マーケティングの採用で革命が起こった

26人〜50人:炎上が頻発し、創業後最大の危機に直面

51人〜100人:とにかく守り!信頼を軽視するな

急拡大に伴ってプロダクトの崩壊危機も経験するなど、ヤプリ奮闘の歴史からは多くのスタートアップが経験する「成長痛」の跡を見ることができます。

自身が考えるマネジメントを4つのカテゴリでしっかりと定義

SaaSスタートアップの成長過程において、組織の課題やマネジメントによる問題で、思うような成長曲線を描けず、起業家自身が悩みを抱えているケースが多くあります。

特にSaaS企業は少数精鋭で経営することが難しく、メンバーの数を確保していくことも重要ながら、業務を支援して組織で結果を出せるマネージャーについては、それ以上に重要です。

スタートアップにおけるミドルマネージャーの抜擢や育成、経験者の採用、そして彼らがスキルアップするためには、どのように取り組むべきなのでしょうか。

スタートアップ向けに「マネジメント版ライザップ」を提供するEVeMのCEO、長村禎庸さんもマネジメントにおける失敗を経験し、その結果、ある答えを見つけます。

それが、「4つのカテゴリでマネジメントの定義すること」でした。

1:「戦略」。会社やチームの目標をどのように達成するかという方法を考え、チームに伝えて実行すること。目標設定と達成方法のクオリティを高くして、それをチームにインストールし、みんなを動かすという行為こそを「戦略」と定義。

2:「組織」。立ち上げ時や急拡大時、立て直し期など、チームのステージに合わせた組織構造や、適切な人材配置、権限設計、会議体の運営などを含む。

3:「人」。1対1のコミュニケーションや、人に関する考え方を大切にすること。

4「自分」。いわゆるセルフマネジメント。特にベンチャーの経営者やマネージャーにとって重要で、たとえば、熱狂を押しつけないこと。週末までSlackでどんどん発言してしまうと、メンションの受け取り相手は心安らかに過ごすこともできない。一人静かに熱狂しつつ、相手のプライベートを尊重することなどが含まれる。

組織が拡大しているシリーズBのフェーズだからこそ、CEO必読のコンテンツです。

配信版はこちら

いつ誰をマネージャー候補にすべきか?育成、そして採用

メンバーからマネージャーへのプロモーション(昇進)に頭を悩ませている経営者は少なくありません。昇格した人、外から採用した人がいかにワークしてもらえるか。仮に上手くいかなかったら......果たして、マネージャーの適正はどのようにして見極めるべきなのでしょうか。

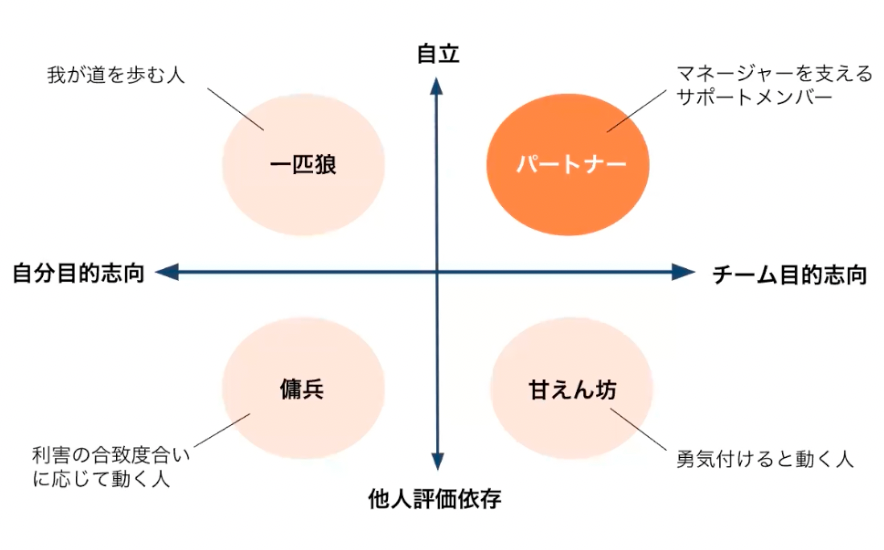

「マネージャー育成版のライザップ」を提供するEVeMのCEOである長村さんは四象限で適正を見極めるべきと語ります。

横軸の右が、チームの達成を喜ぶ「チーム目的志向」、左側がこの仕事をするために会社にいるといった「自分目的志向」です。縦軸は、上が自分で自分を評価して自走できる「自立」、下は他者からの評価を求めて動く「他人評価依存」です。「チーム目的志向」と「自立」を兼ね備えた「パートナー」タイプで、チームの達成を喜び、また自分の強みや弱みを理解して行動できる人がマネージャーとして適任だと。

そしてマネージャーこそ、「試用期間」を設けて、積極的にトライすることが重要と語ります。ただ、そこにはさまざまなケアがあってこそ。

多くのスタートアップのマネージャー育成を支援してきた長村さんが惜しみなく、同社のノウハウを語ってくれています。

採用の共通言語となる「等級制度」の考え方

人事制度の設計は、つまるところ等級や報酬制度の構築を抜きにして語ることはできません。魅力的な組織づくりにつながるだけでなく、メンバーに期待する役割や発揮してほしい価値を言語化し、さらには採用候補者とのミスマッチングを防ぐことにもつながります。

そこで、ALL STAR SAAS FUNDのメンターとして、数多くのスタートアップの人事体制構築のコンサルティングやサポートをいただいている金田宏之さんに、等級制度と報酬制度の考え方についてお聞きしました。

前提として人事制度は「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の三本柱で組み立てられますが、金田さんは特に等級制度を重要視。そもそも「等級とは何か」といえば、その会社における人材のレベルを表したものです。そして、評価制度の「評価とは何か」といえば、一定期間における成果や行動に対する解釈だと考えられます。

等級制度は、その人材が入社するタイミングまでの全ての時間舳をたどって、人材レベルを判定するもの。評価制度は、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月といった一定期間を定義したなかでの成果や行動を解釈するもの。時間軸の観点から見ると、その違いは明らかなのです。

また、「等級は基本的に公開で、報酬に関しては非公開」にすることを金田さんは推奨。等級を公開する理由は3つあります。

- 等級が公開され、等級の結果を全社員が見ることによって、経営者や評価者が人材レベルをしっかり判定していると伝わる。

- 経営側や評価者も説明責任を果たすことにつながり、等級判定への妥協がなくなる。

- 等級の要件や定義は、抽象度の高い設計になっているからこそ、社員に結果をもって理解してもらいやすくなる。

そして、報酬は「一般社員には非公開だけれど、報酬を決めるマネージャー以上には基本的に公開」することで、評価者には等級判定をして報酬を決めることを役割としてもたせる一方で、報酬決定をする権限がない人が報酬まで知っている必要はないと考えるからです。

Podcast版もどうぞ。

経営企画の立ち上げ、ベストなタイミングと適任者

会社の拡大や成長に伴い、「経営企画」の機能を取り入れようと、部門の立ち上げを検討するタイミングがあります。そこで、立ち上げ時に気をつけるべきこと、アサインすべき適任者などを、実践者の声からお聞きするべく、株式会社ベーシックで執行役員CAOを務める角田剛史さんにお話を伺いました。角田さんは経営企画の機能をゼロから立ち上げ、現在は執行役員CAOとしてコーポレート機能を管掌しています。

角田さんは、経営企画の業務を6つに要素分解できるといいます。

- 常に出口を指し示すこと。事業計画や中期計画の策定に当たります。

- 道の誤りを指摘すること。予実管理や計画の進捗確認といった「見える化」です。

- 効率的かつ最速最短で歩けるように草木を伐採すること。業務改善やBPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)をイメージしています。

- 伐採を行なうための必要な道具を調達すること。SaaSなどのシステム導入やプロセス改善による効率化も、大きな役割だと考えています。

- 隊列を整えること。人事の領域でもありますが、組織や人員配置を適切に変えることも、出口へ効率的かつ最速最短で着くためには重要です。

- 補給を適切に行なうこと。いくらルートがわかって進めても、食糧や水がなければ進めません。企業でいえば資金調達です。

最終的にこの6つの役割を担っていくうえで、ステップとしては(1)と(2)からはじめるのが定石だと考えます。出口を指し示すために計画を立て、その計画に基づいて予実管理のプロセスを作ることだと言います。

1週間単位で採用の方向性をアップデートする

現場の部門責任者が採用にコミットし、事業成長を実現しているスタートアップ「Ubie」はまさに実践例と言えます。生活者向けの症状検索エンジン「ユビー」などを展開し、2019年からの2年間で社員数5倍以上、さらに倍近い規模まで伸長した彼らは、フェーズが進むに連れて採用の手法もアップデートしています。

採用にチームごとのスクラム体制を取り入れるなど、メンバーが少しずつでも採用に関わるように割り振りすることで、より適した採用体制を構築しています。アップデートしたのは主に6つのポイントに分けられるといいます。

- 【ポイント1】スクラムを導入し、1週間単位で採用の方向性をアップデート

- 【ポイント2】常に新メンバーを加えて、入れ替わりが起こる採用活動を

- 【ポイント3】採用を進めたいなら、詳しい人を巻き込む

- 【ポイント4】採用基準が甘くなる「あるある」を防ぐのは、徹底的な言語化

- 【ポイント5】コスパ“最高”な面接後アンケート

- 【ポイント6】「なぜ、採用が大切なのか」を理解し合う

ファンを生み出す採用ブログのすすめ方

「採用活動を加速させるためにも、ブログ発信を全社で継続的に行ないたい!」そんな思いがありつつも、なかなか発信が続かず困っている採用責任者や、広報担当者からの悩みを伺います。求職者から注目を集め、ファンを生み出すようなコンテンツを継続的に発信できるようになりたい企業は多いはずです。

そこで、Webメディア「SELECK」の編集長として活躍した後、現在はGaudiyにて人事・広報担当として全社を巻き込んだブログ発信やファンづくりに挑戦する山本花香さんをゲストに迎えて、お話を伺いました。

全社での情報発信を進めるうえで、最初は「どういった軸で発信していくか」を言語化したといいます。求職者へ訴求する「4P(Philosophy、Profession、People、Privilege)」の原則になぞらえて、Gaudiyの特徴をメンバーや経営陣を交えながら当てはめていきました。

全員に必ず聞いた質問は「知り合いや家族にGaudiyを何と説明していますか?」だったそう。情報発信についてはゼロベースだったので、普段はどういう言葉で自社を説明しているのかを把握し、それが経営陣の想いとズレていないかを埋めていくためです。

さらに、誰もが記事を作れるように、制作を細かなプロセスにして分担したり、記事構成をテンプレート化したりするなど、さまざまな工夫が凝らされています。山本さんはチーム全体で継続するためには、コンテンツ制作のノウハウよりも「そもそもなぜやるのか」を伝え続けることが大事だと言います。Gaudiyならば採用広報であり、仲間を増やすためです。

最初から「きれいなコンテンツ」や「読まれるコンテンツ」を作るのは、なかなか難しいものです。でも、あらゆる業務がそうであるように、繰り返し作って、出して、改善していくしかありません。

Podcast版もどうぞ。